これまでの演奏会へ戻る

NEW!!

134th Concert

アンサンブル山手バロッコ第134回演奏会

横浜開港記念コンサート

古楽器の響きで味わう

モーツァルトの協奏曲とセレナードII

Mozart’s Concerto and Serenade with period instruments Part-II

“洋館で親しむバロック音楽”シリーズ 第152回

2025年9月28日(日) 14時開演

横浜市開港記念会館・講堂

14:00 28th Sept.

2025 at Yokohama Port Opening Memorial Hall

主催:アンサンブル山手バロッコ

後援:横浜市中区役所

出演

曽禰

寛純(クラシカル・フルート)

フルート演奏を経て、フラウト・トラヴェルソを独学で習得、慶應バロックアンサンブルで演奏。1998年にリコーダーの朝岡聡と共に、アンサンブル山手バロッコを結成し、横浜山手の洋館でのコンサートを継続。カメラータ・ムジカーレ同人。

小野

智子(クラシカル・オーボエ)

千葉県千葉市出身。洗足学園音楽大学卒業。モダン・オーボエを小林裕氏、小川綾子氏に師事。バロック・オーボエを三宮正満氏に師事。古楽・モダン問わず演奏活動を行なっている。オーボエのリードのみならず、いろんなリードのリードケース製作にも勤しんでいる。古楽の滋味を慈しみ沁みじみ伝えるアンサンブル・ジミーズの一員。

山本 圭祐(クラシカル・オーボエ)

中学校の部活のオーケストラでオーボエを始め、現在までオーケストラ、室内g楽やソロなどで活動している。モダン・オーボエを故本間正史氏に、バロック・オーボエを三宮正満氏に師事。アプリコシンフォニーオーケストラ、アンサンブル・ブライトン団員。慶應バロックアンサンブルOB。アンサンブル山手バロッコメンバー。

石野 典嗣(クラシカル・ファゴット)

バロック・オーボエ、バロック・ファゴットを独学で学ぶ。古楽器演奏家の追っかけと押しかけレッスン受講歴有。現在、カメラータ・ムジカーレ同人、アンサンブル山手バロッコメンバー

前原 聡子(クラシカル・ファゴット)

ファゴットを山上貴司氏に師事、独学でバロック・ファゴット、クラシカル・ファゴットを始め、二口晴一氏、長谷川太郎氏に手ほどきを受ける。現在、オーケストラ・オン・ピリオド・トウキョウに参加。アンサンブル山手バロッコメンバー。

飯島さゆり(クラシカル・ホルン)

東京藝術大学、フランクフルト音楽大学を卒業、ブリュッセル音楽院を修了。在独中、トリア市及びドルトムント市立歌劇場管弦楽団の契約団員を務める。 ホルンを故千葉馨、故田中正大、守山光三、堀内晴文、マリー・ルイゼ・ノイネッカー、ヨアヒム・ペルテル、故アンドレ・ファン・ドリーシェの各氏に、ナチュラル・ホルンをクロード・モーリー氏に師事。埼玉県立大宮光陵高校及び千葉県立幕張総合高校音楽専科非常勤講師。

慶野 未来(クラシカル・ホルン)

東京藝術大学附属高校を経て、東京藝術大学器楽科を卒業。オーケストラ、室内楽をはじめとする演奏活動の他、歌曲、合唱曲の作曲者としても時々活動している。 現在神奈川県立弥栄高校 音楽科非常勤講師。

小野 萬里(クラシカル・ヴァイオリン)

東京藝術大学ヴァイオリン科卒業。1973年ベルギーに渡り、バロック・ヴァイオリンをS. クイケンに師事、以来たゆみない演奏活動を展開している。「ムジカ・レセルヴァータ」メンバー。弦楽アンサンブル Sonore Cordi を指導している。

角田 幹夫(クラシカル・ヴァイオリン)

慶應バロックアンサンブルでヴァイオリンを演奏。独学でヴィオラ・ダ・ガンバを習得。現在、カメラータ・ムジカーレ同人、NHKフレンドシップ管弦楽団団員。アンサンブル山手バロッコ発足メンバー。

原田

純子(クラシカル・ヴァイオリン)

洗足学園音楽大学卒業。ヴァイオリンを鈴木嵯峨子氏に師事。卒業後に古楽器での演奏に興味を持ちバロックヴァイオリン・ヴィオラを渡邊慶子氏に師事。現在はバロック・モダンのヴァイオリン・

ヴィオラ奏者として活動。また、ヴァイオリン講師として子供から大人まで幅広く指導している。アンサンブル山手バロッコ、アンサンブルデュナミスメンバー。

木村

久美(クラシカル・ヴァイオリン)

ヴァイオリンを森田玲子、森悠子、北浜怜子、バロック・ヴァイオリンを小池はるみ、赤津真言の各氏に師事。ザロモン室内管弦楽団メンバー。

伊藤

弘祥(クラシカル・ヴァイオリン)

慶應バロックアンサンブルでヴァイオリン、ヴィオラを演奏。また、同大学の日吉音楽学研究室主催の「古楽アカデミー」に、2010年より第一期生として参加し、バロック・ヴァイオリン、バロック・ヴィオラを演奏している。アンサンブル山手バロッコメンバー。

小川 有沙(クラシカル・ヴィオラ)

慶應バロックアンサンブルでヴィオラを演奏。卒業後、オーケストラ、室内楽の両面で活動している。アンサンブル山手バロッコメンバー。

山口 隆之(クラシカル・ヴィオラ)

学生時代、独学でバロック・ヴァイオリン、ヴィオラを始める。アンサンブルを千成千徳氏に師事。カメラータ・ムジカーレ同人。アンサンブル山手バロッコメンバー。都留音楽祭実行委員。歌謡曲バンド「ふじやま」リーダー、アンサンブル

山手バロッコメンバー。

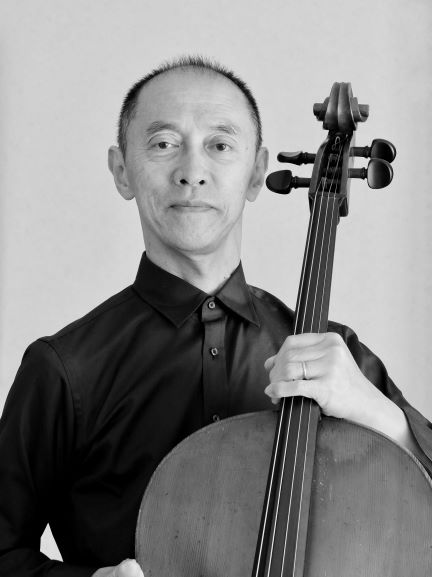

黒滝 泰道(クラシカル・チェロ)

矢島富雄、三木敬之、山崎伸子各氏の指導を受ける。慶應バロックアンサンブルOB。弦楽合奏団、古楽アンサンブルなどで活動。アンサンブル山手バロッコメンバー。

飯塚 正己(コントラバス)

学生時代よりコントラバスを桑田文三氏に師事。卒業後河内秀夫、飯田啓典、大黒屋宏昌の各氏より指導を受け演奏を続けている。

アンサンブル山手バロッコメンバー。

寺村 朋子(フォルテピアノ)

東京藝術大学チェンバロ科卒業。同大学大学院修士課程修了。山田貢、鈴木雅明の両氏に師事。第7回国際古楽コンクール山梨にて第2位入賞。イタリア、オーストリア、ベルギーなど国内外のアカデミーに参加して研鑽を積む。NHK「FMリサイタル」に出演。「フルートバロックソナタ集」、「J.S.バッハ作品集」(増刷)を編曲出版。チェンバロソロCD「Capriccioお気に召すまま」(レコード芸術準推薦)リリース。バロック時代を中心に、近年では中世声楽からフォルテピアノまで幅広く活動中。宮地楽器チェンバロ科講師。日本チェンバロ協会会員。(一財)チェンバロ振興財団クープラン理事。YouTube「Cembaloチェンバロう!」にて演奏動画配信中。

和田 章(フォルテピアノ)

小林道夫氏にチェンバロを師事。慶應バロックアンサンブルで演奏。カメラータ・ムジカーレ同人。アンサンブル山手バロッコ発足メンバー。

アンサンブル山手バロッコ第134回演奏会

横浜開港記念コンサート

古楽器の響きで味わう

モーツァルトの協奏曲とセレナードII

Mozart’s Concerto and Serenade

with period instruments Part-II

“洋館で親しむバロック音楽”シリーズ 第152回

2009年にスタートした「横浜開港記念コンサート」。横浜市のご支援をいただき今年も開催することとなりました。バロック時代の音楽に加え、2019年の開港160周年以降は、モーツァルトを中心とした古典派時代の音楽もお届けしています。古典派の6回目の本コンサートは、フォルテピアノやクラシカル・フルートを独奏とする2曲の協奏曲と、最近発見された10代の頃作曲されたものとウィーンに移ってから作曲された2曲のセレナードを、当時のスタイルの楽器で演奏し18世紀のコンサートを再現します。

♪ ♪ ♪

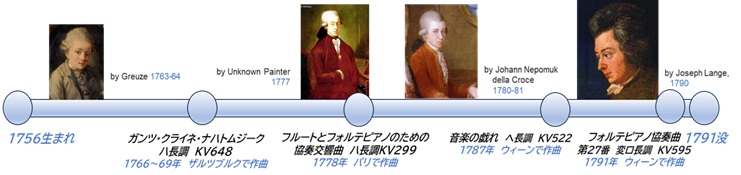

W.A.モーツァルト(1756-1791)は、オーストリアのザルツブルクで生まれ、幼少から父親レオポルトの英才教育と欧州各地の音楽先進地への音楽旅行を通じて演奏と作曲の才能を開花させ、30余年の短い生涯に多種多様なジャンルに多くの名曲を残しました。16歳の時にザルツブルクの宮廷楽団に就職しましたが、その後も就職活動を兼ねてマンハイム、パリなど欧州の都市への旅行を重ねました。25歳でザルツブルクの司教と決別し、ウィーンへ移りフリーランスの音楽家として教師、演奏、作曲と幅広く活躍。30歳で皇帝ヨゼフ二世により宮廷作曲家に任じられ、1791年に亡くなるまで、活発な活動を続けました。(本日の演奏曲と作曲の順序は以下の通りです)

W.A.モーツァルト

W.A.Mozart

ガンツ・クライネ・ナハトムジーク ハ長調 KV648

Ganz Kleine Nachtmusik in C major KV648

行進曲 - アレグロ - メヌエット - ポロネーズ - アダージョ - アレグロ・終曲

Marche - Allegro - Menuet - Polonese - Adagio -

Allegro Finale

ガンツ・クライネ・ナハトムジーク(とても小さな夜の音楽) ハ長調は、昨年ライプツィヒで発見された曲で、新たにKV648と番号がつけられました。作曲時期は1766年〜1769年とされています。モーツァルトの死後、姉のナンネルの手紙で「私は2つのヴァイオリンとバスによる非常に小さなナハトムジークの楽譜を持っている」と記述した曲と考えられています。

曲は第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリンと低音のために作られており、曲の構成もセレナードの典型的な組み立てになっています。2024年9月にザルツブルクで初演され、山手バロッコとしてもチャレンジしてみたいと思います。今回の演奏では、ヴァイオリン1,2をそれぞれ複数の奏者で、低音はチェロ、コントラバスとフォルテピアノも加わって演奏いたします。

再発見されたばかりのセレナードをプログラムに乗せようと考えたのはなぜですか? 演奏してみていかがですか?

角田幹夫さん(クラシカル・ヴァイオリン)

「再発見されてちょうど1年、モーツァルトの全く未知の曲です。皆様に聴いていただき、10歳頃からすでに垣間見られる神童の片鱗をご一緒に味わっていただきたいと思います。今回の発見はモーツァルト自筆でなく、別人の筆写譜が元になっていて、いくつか疑問に思うところもあります。しかしあちこちに後の名曲の予感を感じる部分もあり、宝探しのような気持ちでお聴きいただければ幸いです。」

第1楽章は、晩年のモーツァルトに特徴的な穏やかな音階から構成されるインペリアル様式の主題で開始され、ホルンソロは牧歌的・狩猟的な素朴な雰囲気を持っています。インペリアル様式とは、1788年に皇帝ヨゼフ二世から宮廷作曲家に任じられたモーツァルトの創作活動に特徴的なもので、主題については優美で滑らかな特徴があります。第2楽章は、モーツァルト定番の狩りのロンドです。ジュスマイヤーは、中間部でエレミアの哀歌(旧約聖書)の哀しみのメロディを組み込み、師モーツァルトの死を悼んだと考えられています。

W.A.モーツァルト

W.A.Mozart

フルートとフォルテピアノのための協奏交響曲 ハ長調 KV299より 第2・第3楽章

2nd and 3rd movements from “Sinfonia concertante” for

Flute and Fortepiano in C major KV299

アンダンティーノ - ロンド:アレグロ

Andantino – Rondo Allegro

次に演奏するのは、フルートとハープのための協奏交響曲 ハ長調 K.299を、フルートとフォルテピアノによる編成で演奏する特別なバージョンです。原曲が作曲されたのは、モーツァルトがパリ旅行中の1778年。パリでの就職活動がうまくいかなかったモーツァルトは、旧知のグリム男爵の紹介で、外交官でありフランスの有力貴族でもあったギーヌ侯爵の家で、侯爵の娘の音楽教師を務めていました。モーツァルトは手紙の中で「ギーヌ侯爵は上手にフルートを吹く。令嬢は達者なハープ演奏をする」と記しており、この曲は、娘の結婚披露の場で父娘が共演するために侯爵から依頼されて作られたものです。当時フランスで流行していた、複数の独奏楽器(ここではフルートとハープ)とオーケストラによる協奏曲である「協奏交響曲(Sinfonia concertante)」の様式が用いられています。

当時、フルートやハープはフランスの上流階級の間で愛好された楽器でした。フルートはヨーロッパ全域で広く親しまれていたのに対し、ハープは主にパリ周辺で流行しました。当時のフルートは、バロック時代と同じく1つのキーしかないシンプルな構造が主流でしたが、ドレスデンやロンドンの製作家たちは、発音しづらい音を補うためにキーを追加した改良モデル(クラシカル・フルート)を開発し始めていました。ギーヌ侯爵は、外交官としてドイツやイギリスに赴任した経験があり、そうした地で複数キーのフルートを入手して演奏していました。一方、ハープはフランス以外ではあまりコンサートで使われることがなく、モーツァルトもこの曲以外では使用していません。そのため、ハープのパートもクラヴィーア(チェンバロやフォルテピアノ)の手法で作曲されていると考えられています。

この曲はとても有名ですが、フルートとハープという特殊な組み合わせのため、演奏機会は限られており、有名なフルート奏者であっても他のフルート協奏曲に比べて演奏の機会が少ないといわれています。また、クラシカル・ハープの奏者も多くはないため、演奏されること自体が稀でした。そのような中で、2016年にG.キルヒナーが、フルートとピアノ(またはチェンバロ)だけで演奏できる「協奏的ソナタ」版を作成しました。この版では、協奏交響曲の比較的単純な構成を軸に、過度に複雑にならない形でオーケストラパートも含めて全体を再構成し、ハープのパートも鍵盤楽器で代用できるようにしています。今回はこの新しい編曲の鍵盤楽器の独奏部分を生かし、オーケストラ編成も検討し、第2楽章と第3楽章を協奏交響曲の形で再現する試みに挑戦しています。

第2楽章 アンダンティーノは、管楽器を省き、弦だけに抑えたオーケストラと独奏楽器群(コンチェルティーノ)の音色との対比が輝き、目立っています。弦楽器は、ヴィオラのパートも第1、第2と分かれていて、やわらかで軽やかな楽章となっています。第3楽章のロンドは、フランスの舞曲ガヴォットを下敷きにした楽章で、コンチェルティーノの2つの楽器に加え、オーボエ、ホルンや弦楽器も独奏部分を持つ、協奏交響曲らしい構成になっています。

初めての楽器の組合せでの演奏についてお聞かせください。

曽禰寛純さん(クラシカル・フルート)

「実演が大変少ないフルートとハープのための協奏曲を、前回コンサートでの管楽器のための協奏交響曲復元の経験を生かし、フルートとフォルテピアノのための協奏交響曲として復元(?)し、演奏します。フランス趣味と新たなソロ楽器の組合せをお楽しみください。」

和田章さん(フォルテピアノ)

「この曲のハープの音が耳にこびりついて離れません。古きはランパル、ラスキーヌ、古楽器では有田、吉野の名演まで。ハープの溶け込むような音にどうすれば近づけられるのか、ペダルを多めに使って余韻を残すのが良いのか。それともイメージを打ち破って、フォルテピアノでござる、とすべきなのか。答えは当日をお楽しみに。」

W.A.モーツァルト

W.A.Mozart

音楽の戯れ KV522

Ein musikalischer Spass KV522

アレグロ - メヌエット:マエストーソ - アダージョ・カンタービレ - プレスト

Allegro – Menuet, Maestoso - Adagio cantabile –

Presto

もう1曲のセレナード「音楽の戯れ」 KV522は、ウィーン時代の円熟した時期(1787)に作曲されたものです。音楽の戯れ(または冗談)の副題はモーツァルト自身が付けたものですが、セレナードの各楽章に、音楽的なルールをわざと外したり、演奏者や楽器をからかったりするような仕掛けが盛り込まれています。当時の聴衆が思わずニヤリとするような、遊び心にあふれた作品です。

編成は、2本のホルン、弦楽4部の構成で、古典派のディヴェルティメントと同じく、4楽章の構成となっています。曲の構成で戯れる場所もあれば、不自然なヴァイオリン独奏、クラシカル・ホルンのユーモラスな活躍など、思わず微笑んでしまうような場面が登場します。

(終楽章の結末は特に印象的なのでお楽しみに。)

このアイデアに溢れたセレナードについて、どのように演奏しますか?

小野萬里さん(クラシカル・ヴァイオリン)

「集まって通して弾いてみると面白いのですが、とりだして部分ごとに練習してみると、奇妙ではあるけれど、まあ普通。どうやら各部分の音楽のつながり方に秘密があるらしい、と思いだすといろいろあるある・・・。例えば、まじめに歩いてた人がつまずいてトットットっと2、3歩先を急いでからほっと安心する。そんな場面が第1楽章の冒頭の15小節です。出来事があって気が変わり、泣き笑い、あるいは過去を思い出して時空を越える。

もしかするとこの曲は、いま日々生きている私たちの日常を映しているのではないか。そうも思えます。モーツァルトはそれを「戯れ」と名付け現代に残しました。それを弾くことになった私たちと聴くことになった皆様に興味津々の眼差しを向けているのではないでしょうか。」

飯島さゆりさん、慶野未来さん(クラシカル・ホルン)

「ホルン奏者として、ホルン吹きが親友であったモーツァルトの作品はどれも大変魅力的なのですが、その中でもこの『音楽の戯れ』は、バルブの無いナチュラル・ホルンの奏法を熟知してこそ成立する冗談が満載です。是非ご一緒にお楽しみ下さい。」

♪ ♪ ♪

W.A.モーツァルト

W.A.Mozart

フォルテピアノ協奏曲 第27番

変ロ長調 KV595

Fortepiano Concerto No.27 in B-flat major KV595

アレグロ - ラルゲット - アレグロ

Allegro - Larghetto - Allegro

フォルテピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調は、モーツァルトが1791年に作曲したピアノ協奏曲で、これはモーツァルトが作曲した最後のピアノ協奏曲でもあります。作品目録では、モーツァルト最期の年である1791年の1月5日に完成したと記されていますが、実際に初演されたのは、1791年3月4日に宮廷料理人イグナーツ・ヤーン邸において催された演奏会でした。この演奏会はモーツァルトが演奏者としてステージに登場した最後の機会ともなっています。

ウィーンに出てから活動の中心として、作曲の工夫を続けられたピアノ協奏曲のシリーズも、この曲では、一転して作曲や構造から自由に、発想のままに自在に曲を作り上げていくような印象を受けます。第1楽章は、弦楽器による短い助奏に導かれてインペリアル様式の歌うような第1主題で始まります。第2主題は、流れるように美しい旋律に、フルートの応答を伴う穏やかなものです。さらに、第3主題ともいうべき旋律が流れるように続きます。第1主題を用いた展開部は、激しい転調や対位法の導入による緊張感のあるものになっています。第2楽章は、フォルテピアノの独奏により心に染み入る主題が提示されて、全楽器により感動的に終わります。第3楽章は、ロンド形式の軽快な曲で、同じ頃に作曲した歌曲「春への憧れ」の旋律がテーマとして用いられています

前回につづき、フォルテピアノ協奏曲を演奏されますが、コンサートに向けて一言を。

寺村朋子さん(フォルテピアノ)

「今回も楽しみな台本をモーツァルトから預かった気分です。音楽を劇に例えるなら、パート譜は自分の台詞だけが記され、スコア(総譜)は全員分の台本です。自分の台詞(音)を楽譜通りに演奏しても成り立ちますが、前後の様子や伏線など、役者が台本を読み込むようにスコアを見ていきますと、様々な工夫や仕掛けを見つけることが出来ます。笑っていても悲しい台詞のように、ふと冗談フレーズの中に切なさを感じる瞬間があったかと思うと急にケラケラ楽しいモーツァルト。お客様にも、このお楽しみをお届け出来ますように、山手バロッコの皆様とともにリハーサルに挑んでおります。私達とともに体感して頂けましたら幸いです。」

ソリストの使用楽器

フォルテピアノ、18世紀末 A.ワルタータイプ 製作:野神俊哉(2013年)

たくさんの拍手をいただきありがとうございました。

アンコールとして

ピアノソナタの冒頭と自由な変奏につづいて

オーケストラでフォルテピアノ協奏曲第1楽章の全奏部分を演奏し、

フォルテピアノ連弾による(協奏曲第3楽章のテーマに関連する)歌曲「春へのあこがれ」(K.596)を始めると、

オーケストラも加わって、同じ歌曲の管楽合奏* (ハルモニー) を全員で演奏いたしました。

*同時代の作曲家Carl

Andreas Göpfert,による編曲

をお送りしました。

。

参考文献

1)海老澤 敏:モーツァルト事典(東京書籍、1991)

2)安田 和信:モーツァルトの「新発見」作品「K. 648」は真作か?音楽学者・安田和信が解説(ONTOMO Webマガジン 2024.10.21)

3)有田 正広:モーツァルト フルートと管弦楽のための協奏曲 誌上レッスン70-71(季刊ムラマツ、2006)

4) N.Zaslaw / Mozart’s Symphonies- Context, Performance Practice, Reception (Oxford University Press, 1989)

5)Eva Badura-Skoda/ The Eighteenth Century Fortepiano Grand and Its Patrons (Indiana University Press, 2017)

6)C.Wolff / Mozart at the Gateway to His Fortune: Serving the Emperor, 1788-1791 (W.W.Norton & Company, 2012)

7)G.Kirchner / Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute and Piano in C major KV299 (Bärenreiter-Verlag, 2016)

これまでの演奏会へ戻る