これまでの演奏会へ戻る

NEW!!

133rd Concert

バロックの家庭音楽

〜大山有里子さんを囲んで〜

Home Concert with Ariko Oyama

“洋館で親しむバロック音楽”第151回

2025年8月1日(金) 14時開演(13:30 開場) 横浜市イギリス館 (横浜市中区山手町115−3)

14:00 1st August. 2025 at British house

Yokohama

主催:アンサンブル山手バロッコ

出演

大山 有里子(バロック・オーボエ)

2021.jpg)

大阪教育大学音楽科卒業。同大学専攻科修了。オーボエを大嶋彌氏に師事する。卒業後、関西を中心に活動し、「大阪コレギウム・ムジクム」のソロオーボエ奏者として、バロック時代の作品を中心に数多くの月例演奏会、定期演奏会等に出演する。

その後ピリオド楽器(バロック・オーボエ)による演奏に専念し、バロック・アンサンブル「アルモニー・アンティーク」等に参加。近年はバロック時代だけでなく古典期のオーボエ曲のピリオド楽器による演奏にも取り組んでおり、関東を中心に活発に活動している。2016〜2019年リサイタル「バロック・オーボエの音楽1〜3」を開催。「ダブルリーズ」、「古楽団あおば」メンバー。

曽禰

寛純(フラウト・トラヴェルソ)

フルート演奏を経て、フラウト・トラヴェルソを独学で習得、慶應バロック・アンサンブルで演奏。1998年に朝岡聡と共に、アンサンブル山手バロッコを結成し、洋館でのコンサートを継続。カメラータ・ムジカーレ同人。

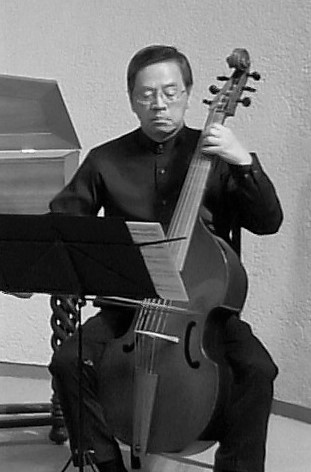

角田 幹夫(ヴィオラ・ダ・ガンバ)

慶應バロック・アンサンブルでヴァイオリンを演奏。独学でヴィオラ・ダ・ガンバを習得。 現在、カメラータ・ムジカーレ同人、NHKフレンドシップ管弦楽団団員。 アンサンブル山手バロッコ発足メンバー。

野口詩歩梨(チェンバロ)

桐朋学園大学音楽学部古楽器科卒業、同大学研究科修了。チェンバロを鍋島元子に師事。これまでに国内外の数々の音楽家や室内オーケストラと共演。チェンバロのソロ楽器としての可能性やアンサンブルにおける新たな存在感を示し、各方面より高い評価を得る。「古楽団あおば」メンバー。ソロCD「バロックの華」/ワオンレコード(「レコード芸術」誌・準特選盤)

チェンバロ:

イタリア様式一段鍵盤のチェンバロ(1600年頃)をモデルに、堀栄蔵(日本)が製作(1990)

アンサンブル山手バロッコ第133回演奏会

バロックの家庭音楽

〜大山有里子さんを囲んで〜

Home Concert with Ariko Oyama

“洋館で親しむバロック音楽”第151回

t

プログラムノート

(大山有里子、野口詩歩梨、曽禰寛純)

横浜市イギリス館は、1937年に、英国総領事公邸として建設された由緒ある建物です。このイギリス館の庭園をのぞむ素晴らしいホールで、バロック時代の様式の楽器のアンサンブルの響きを味わいます。

今回は、バロック・オーボエ奏者の大山有里子さんを中心に、バロック・フルート、ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロとのアンサンブル、バロックの家庭音楽の楽しみをいろいろな楽器の組み合わせでお楽しみいただきます。4つの木の楽器によって紡ぎだされるアンサンブルの調べをご一緒にたいと思います。

♪ ♪ ♪

B.ガルッピ / フルート、オーボエと通奏低音のためのソナタ ト長調

Baldassare

Galuppi(1706〜1785)/ Sonata for

Flute, Oboe and Basso continuo G-Major

アレグロ モデラート/アンダンテ/アレグロ

Allegro moderato - Andante – Allegro

バルダッサーレ・ガルッピはイタリアの作曲家で、オペラや宗教曲などに優れた作品を残しましたが、チェンバロの名手でもあり、鍵盤楽曲や器楽曲も少なからず残されています。「フルート、オーボエと通奏低音のためのソナタ ト長調」もその一つで、バロック時代後期に流行していた簡潔で軽やかなギャラント・スタイルで書かれています。

J.S.バッハ / 最愛の兄の旅立ちに寄せるカプリッチォ 変ロ長調 BWV992

J.S.Bach (1685〜1750) / Capriccio “Sopra la lontananza del suo

fratello dilettissimo” in B♭-Major BWV992

アリオーゾ:アダージョ - (アンダンテ) - アダージョッシモ - (記述なし) - 御者のアリア:アレグロ・ポコ - 御者のラッパを模倣したフーガ

Ariosto :Adagio – (Andante) – Adagiosissimo - ( ) - Aria del Postiglione :Allegro poco - Fuga

all’imitatione della Posta

ヨハン・ゼバスチャン・バッハは、1685年にドイツのアイゼナッハで音楽一族の家系に生まれ、その一生をドイツ国内で送りました。音楽家としてのスタートは宮廷楽団員でしたが、その後、いくつもの転職を通じてキャリアアップをしていきます。まず、アルンシュタット、ミュールハウゼンの教会オルガニストとしてその経歴を積み、ヴァイマルの宮廷楽長に就任し、イタリアの作曲家の協奏曲を鍵盤楽器のために編曲しながらイタリア音楽を学びました。また、宮廷礼拝堂のために教会カンタータを本格的に作曲し始めました。その後、1717年にケーテンの宮廷楽長に就任。音楽好きで、自身の宮廷に素晴らしい音楽家を集めた楽団を立ち上げた領主レオポルト公の元で、独奏曲、室内楽などの名曲が数々生み出されました。ケーテン宮廷楽長を5年ほど務めたのち、1723年には、バッハはライプツィヒ市の音楽監督に就任し、就任後数年で、毎週教会の礼拝とともに演奏される教会カンタータを精力的に作曲・演奏を進めました。その一方、音楽監督業と並行して、テレマンの設立した市民向け演奏団体「コレギウムムジクム」を引き継ぎ、ライプツィヒ市の名物に仕立て上げました。この演奏団体と演奏の機会を使って、多くの器楽曲や世俗カンタータの演奏も行われました。

演奏する「最愛の兄の旅立ちに寄せるカプリッチョ」は、バッハがまだ10代の作品で、1704年に3歳年上の兄ヨハン・ヤコブがスウェーデン王カール12世の軍楽隊のオーボエ奏者として採用され赴任する際に作曲された描写音楽です。ヨハン・ヤコブは、バッハのすぐ上の兄で、両親に死に別れた直後に2人で、オールドルフの長兄のもとに身を寄せ、一緒に苦労を共にした間柄でした。バッハは、作曲の4年前に出版された、クーナウの「聖書ソナタ」の影響を受け、愛する兄、軍隊へ赴く兄への友人や親戚のかかわりや光景を描写する、心温まるチェンバロ音楽につづりました。曲は6つの部分に分かれています。まず、旅立ちを止めたいという、ご機嫌取りの曲。メロディーに6度の和音が寄り添うことで、その様子が表されています。2曲目は、フーガ様式でかかれていますが、次々と転調を重ねていくことで、赴任先の軍隊での不安を表しています。3曲目は、半音階の低音の動きの上に、何度も「嘆きのモチーフ」が現れ、別れの悲しみを歌います。4曲目は、厳かな曲想でいよいよ別れの時の情景を描きます。最後の2曲は出発の馬車を表しています。御者のラッパの音が響くアリアに続き、兄を連れて走り去る馬車の快適な足取りをラッパの音をテーマにしたフーガに仕立てて、バッハは兄への贈り物を完成させています。

G.Ph. テレマン / オーボエと通奏低音のためのパルティータ 変ロ長調

「小室内楽」より TWV 41:B1

G.Ph.Telemann(1681−1767) / Partita for Oboe and

Basso continuo in Bflat Major “Die Kleine Kammermusik” TWV 41:B1

愛情をこめて

– プレスト – ドルチェ – ヴィヴァーチェ – ラルゴ – アレグロ – ヴィヴァーチェ

Con affetto – Presto – Dolce – Vivace – Largo –

Allegro – Vivace

G.Ph.テレマンは、台頭した市民階級のために、楽譜出版という新たな商売を開始して成功した作曲家として有名です。1720年代にスタートした自費および公認の出版は、1765年まで続き、生涯で60以上の曲集の出版譜を世に送り出しました。テレマンは、楽譜の企画をし、作曲をし、銅板に楽譜を彫る作業や宣伝までも自ら行い、流行の先端を行く音楽を提供することで、欧州中に知れ渡る作曲家となりました。「オーボエと通奏低音のためのパルティータ 変ロ長調」の含まれる曲集「小室内楽」は、1716年(35歳ごろ)テレマン自身の手によって初版が出版されました。タイトルの下には「ヴァイオリン、フラウト・トラヴェルソ、それにクラヴィアのための」とあり、その下に一段と大きな文字で「特にオーボエのために」と書かれています。

C.P.E. バッハ / フルートとチェンバロのためのソナタ ト長調 Wq.86

Carl Philip Emanuel Bach(1714-1788) / Sonata for Flute

and Cembalo in G Major Wq.86

アンダンテ - アレグレット - アレグロ

Andante - Allegretto – Allegro

カール・フィリップ・エマニュエル・バッハは、J.S.バッハの次男で、ベルリンのバッハ、ハンブルクのバッハと呼ばれ、バロック時代と古典派時代との橋渡しをした重要な作曲家です。1738年に父のもとを離れ、ベルリンのフリードリヒ大王の宮廷の鍵盤奏者として仕えたのち、1767年に、父バッハと親交があり自身の名付け親でもあったテレマンの後任として、ハンブルク市の音楽監督に就任し、父親をしのぐ名声を手に入れました。本日演奏する「フルートとチェンバロのためのソナタ ト長調 Wq.86」は、1755年に作曲され、 2つの旋律楽器と通奏低音の編成(Wq.153)と、フルートとオブリガート・チェンバロ(右手で旋律、左手で低音)の編成の(Wq.86)2つが残されており、ベルリンの宮廷で好まれた、ゆっくり、はやい、はやいの3つの楽章から構成されています。

本日はフルートとオブリガート・チェンバロの編成で演奏します。初めに作曲されたのは、フルートとヴァイオリンと通奏低音のための編成で、ヴァイオリンのパートがチェンバロの右手で演奏され、2人でトリオソナタの演奏をすることになります。曲は、ト長調の幸せな響きが全曲を通じて感じられ、楽章ごとの拍子やテンポの変化も楽しめる佳曲です。

G.Ph. テレマン / フルート、オーボエと通奏低音のためのソナタ ホ短調 「食卓の音楽 第2集」TWV 42:e2

G.Ph.Telemann(1681−1767) / Trio in E minor for flute, oboe and

continuo

アフェットゥオーソ – アレグロ – ドルチェ

– ヴィヴァーチェ

Affettuoso - Allegro - Dolce – Vivace

テレマンの「食卓の音楽」とは、ルネサンス時代よりバロックに至るまで、貴族や富豪の邸宅での会食の際に、楽師たちによって楽しみのために演奏される音楽のことを意味します。1733年に出版したテレマンの「食卓の音楽」の企画は、饗宴の音楽を提供することというよりも、その時点での自信作を、バラエティに富んだ器楽曲集に編み、同時に購買者の注目を引く名称「食卓の音楽」を採用したと考えられています。テレマンの狙いは大成功し、3つの曲集から成る大作の「食卓の音楽」は206人の予約出版の申し込みがありました。うち、55人はドイツ以外(33人はフランス)と購入の拡がりが良く分かります。購入者のなかには、ロンドンのヘンデル、ドイツのクヴァンツやピゼンデルのような有名だった音楽家の名前も含まれています。バッハはこの曲集は申し込んでいませんが、5年後の1738年に出版されたパリ四重奏曲集を申し込み購入しました。ライプツィヒのコレギウム・ムジクムなどの市民音楽の機会にバッハも演奏したのではないかと考えられています。

「フルート、オーボエと通奏低音のためのトリオソナタ

ホ短調」は、緩・急・緩・急4つの楽章から構成されており、歌唱風に2つの楽器が主題を紡ぐ第1楽章、協奏曲風の第2楽章に、ホ長調の第3楽章が続き、最後の楽章は舞曲風なテーマで始まり、2つの楽器が名人芸を披露し、低音もそれに続いて活躍しこの曲を閉じます。

たくさんの拍手をいただきましたので、アンコールとして、最初に演奏したでガルッピのフルート、オーボエと通奏低音のためのソナタ ト長調から第3楽章アレグロをお聴きいただきます。

ありがとうございました。

参考文献

1) 礒山雅他編 / バッハ事典、東京書籍 (1996)

2) R.D.P.Jones / The Creative Development of Johann Sebastian

Bach (Vol.II), Oxford University Press (2013)

3) C.Wolff / The New Grove Bach Family, W.WNorton &

Company (1983)

4) J.Rifkin u.a. / North European Baroque Masters – Telemann (W.W.Norton & Company, 1985)

5) S.Zohn / Music for a Mixed Taste – Style, Genre, and Meaning in Telemann’s

Instrumental Works (Oxford Univ Press, 2008)

6) D.Hurwitz / C.P.E. - A listner’s Guide to the other Bach -, Amadeus Press

(2016)

その他、これまでのアンサンブル山手バロッコのコンサートのプログラムノートを参考にいたしました。

これまでの演奏会へ戻る