これまでの演奏会へ戻る

NEW!!

132nd Concert

西洋館で親しむ

モーツァルトのフォルテピアノ-V

Mozart and Fortepiano-V

“洋館で親しむバロック音楽”第150回

2025年6月16日(月) 14時開演(13時30分開場) 横浜市イギリス館(横浜市中区山手町115−3)

14:00 16th June. 2025 at British house

Yokohama

主催:アンサンブル山手バロッコ

出演

寺村 朋子 (フォルテピアノ)

東京藝術大学卒業。同大学大学院修士課程修了。山田貢、鈴木雅明の両氏に師事。第7回国際古楽コンクール‹山梨›チェンバロ部門にて第2位入賞。シエナ、ウルビーノ、インスブルック、アントワープなど国内外の講習会を受講し研鑽を積む。NHK「FM リサイタル」に出演。マスタークラスの伴奏やバロックダンスとのアンサンブルなど様々な団体の通奏低音奏者、またはソリストとして活動。近年では中世声楽やフォルテピアノにも取り組み、活動に広がりを見せている。「フルート・バロックソナタ集」「J.S.バッハ作品集」(増刷)を編曲・出版。チェンバロ・ソロ CD「お気に召すまま Capriccio」(レコード芸術準推薦)リリース。宮地楽器チェンバロ科講師。日本チェンバロ協会会員。(一財)チェンバロ振興財団クープラン理事。現在YouTubeチャンネル「Cembalo チェンバロう!」を開設し演奏動画を配信中。

曽禰

寛純(クラシカル・フルート)

フルート演奏を経て、フラウト・トラヴェルソを独学で習得、慶應バロックアンサンブルで演奏。1998年に朝岡聡と共に、アンサンブル山手バロッコを結成し、洋館でのコンサートを継続。カメラータ・ムジカーレ同人。

角田 幹夫(クラシカル・ヴァイオリン)

慶應バロックアンサンブルでヴァイオリンを演奏。独学でヴィオラ・ダ・ガンバを習得。 現在、カメラータ・ムジカーレ同人、NHKフレンドシップ管弦楽団団員。 アンサンブル山手バロッコ発足メンバー。

小川 有沙(クラシカル・ヴィオラ)

慶應バロックアンサンブルでヴィオラを演奏。卒業後、オーケストラ、室内楽の両面で活動している。アンサンブル山手バロッコメンバー。

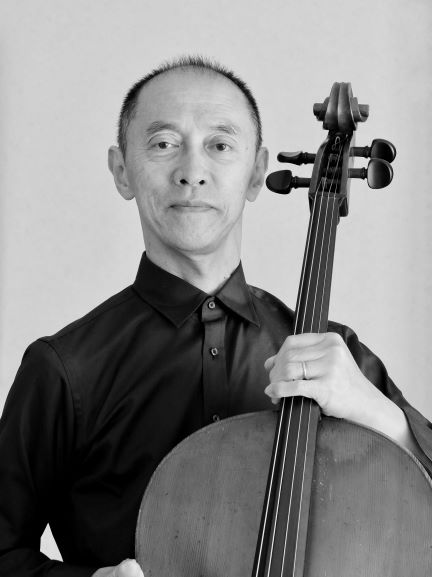

黒滝 泰道(クラシカル・チェロ)

矢島富雄、三木敬之、山崎伸子各氏の指導を受ける。慶應バロックアンサンブルOB。弦楽合奏団、古楽アンサンブルなどで活動。

和田 章(フォルテピアノ)

小林道夫氏にチェンバロを師事。慶應バロックアンサンブルで演奏。カメラータ・ムジカーレ同人。アンサンブル山手バロッコ発足メンバー。

本日使用するフォルテピアノは、Anton Walter(1800年頃)をモデルに野神俊哉氏が製作(2013年)した楽器です。

。

アンサンブル山手バロッコ第132回演奏会

西洋館で親しむ

モーツァルトのフォルテピアノ-V

Mozart and Fortepiano-V

“洋館で親しむバロック音楽”第150回

プログラムノート

(曽禰寛純/角田幹夫/和田章)

横浜市イギリス館は、1937年に、英国総領事公邸として建設された由緒ある建物です。このイギリス館の素晴らしい客間で寺村朋子さんをゲストに迎え、モーツァルトの愛したワルターモデルのフォルテピアノと当時のスタイルの古楽器によるアンサンブルで18世紀のサロンコンサートをお届けします。当時楽しまれた家庭音楽やサロンコンサートの味わいをご一緒に楽しみましょう。

♪ ♪ ♪

モーツァルトとフォルテピアノ

モーツァルト(1756-1791)の鍵盤楽器は、幼少時のチェンバロから、当時の音楽と楽器の変化に伴って、徐々にフォルテピアノになっていきます。18世紀初頭にイタリアで誕生したフォルテピアノは、しばらくはバロック音楽の中心にあったチェンバロの背景に隠れていましたが、製作者による工夫を積み重ねられていきました。晩年のバッハが次男カール・フィリップ・エマヌエルの仕えているベルリンのフリードリッヒ大王の宮廷に招かれたときには、ゴットフリート・ジルバーマン(1683-1753)製作のフォルテピアノを試奏した記録が残されています。バッハの息子たちの時代になるとフォルテピアノの台頭が進みました。モーツァルトは、バッハの末息子で作曲家・鍵盤楽器奏者のヨハン・クリスチャン・バッハとロンドンで出会い生涯親交を持ちますが、その時期の鍵盤楽器の中心は、チェンバロからフォルテピアノに変化していました。

さて、モーツァルトは、ジルバーマンの流れを汲むアウグスブルグのフォルテピアノ製作者であり「ウィーン式アクション」と呼ばれるアクションを完成させたヨハン・アンドレアス・シュタイン(1728-1792)のフォルテピアノと1777年に出会い、演奏会を行って、父親にその楽器の素晴らしさを興奮した様子で報告しています。1781年にウィーンに移り、独立した音楽家として活躍を始めたモーツァルトは、シュタインの流れを汲むウィーンの名工、アントン・ワルター(1752-1826)のフォルテピアノを所蔵し、演奏家、作曲家、教師としての活動の中心にこの楽器を据える生活を送りました。ワルターの楽器は、シュタインのウィーン式アクションに改良が加えられ、連打が更に安定するメカニズムが搭載されました。本日は、このワルターのフォルテピアノを中心としたモーツァルトとハイドンの室内楽を、同時代のスタイルの管楽器、弦楽器とともにお届けいたします。

W.A.モーツァルト

W.A.Mozart (1756-1791)

フォルテピアノ協奏曲 ニ長調 KV107-1

Fortepiano Concerto in D-major KV.107-I

アレグロ - アンダンテ - テンポ・ディ・メヌエット

Allegro - Andante -

Tempo di Menuetto

モーツァルトはその短い生涯に30曲近いフォルテピアノ協奏曲を作曲しましたが、初期の作品の中には他人のクラヴィーア(チェンバロ)ソナタを協奏曲に改作したものが何曲かあります。演奏する「フォルテピアノ協奏曲ニ長調KV107-I」は、若きモーツァルトがロンドン滞在中(1764ー65)に親しく知り合い親交を深め、終生尊敬の念を抱き続けたクリスチャン・バッハ(大バッハの末息子)のクラヴィーア独奏用のソナタをもとに、モーツァルトが15歳の頃に協奏曲の形に改作したものです。モーツァルトは、敬愛するクリスチャン・バッハの作品を通じて、クラヴィーアの形式や豊かな楽想を吸収しようとしたのでしょう。2本のヴァイオリンと低音による前奏・後奏や、各所に伴奏を加えることで、もともとの楽想を生かしながら、立派な協奏曲の姿に変身させています。このような試みが、この後に作曲される独自の世界を展開したクラヴィーア協奏曲(ニ長調KV175)の作曲につながって行きます。

なお、第1、第2楽章のカデンツァはモーツァルト自身の手によるものです。

W.A.モーツァルト

W.A.Mozart (1756-1791)

フルート四重奏曲 ハ長調 KV285b

Flute Quartet in C-major KV285b

アレグロ

– テーマと変奏(アンダンティーノ/アダージョ/アレグロ)

Allegro – Theme con Variatione

(Andantino/Adagio/Allegro)

「フルート四重奏曲 ハ長調 KV285b」は、現存するフルート四重奏曲の中でも、成立年代やモーツァルト真作か否かについて、諸説がある曲になっています。作曲年代については、ウィーンで1780年代に作曲されたという説が有力です。第1楽章のテーマのスケッチが1781年のモーツァルトの自筆で残されており、また第2楽章が1780年代(1783?)に作曲されたグランパルティータの中の楽章と同一曲であることが、その根拠とされています。作曲年から見て、モーツァルトが初めてフルート四重奏曲を作曲した1777年のマンハイムでのフルート愛好家ド・ジャンからの作曲依頼との関係はなく、ウィーン移住後に、歌劇イドメネオの初演に参加した腕利きの木管楽器奏者と深い交流が、この曲の作曲の機会であることを想像させます。この曲がモーツァルトの手によるものかは懐疑的な説も多いですが、実際に演奏してみるとモーツァルト特有の工夫や音楽の息吹がそこここに感じられ、本日はモーツァルトの姿を思い、大切に演奏いたします。

W.A.モーツァルト

W.A.Mozart (1756-1791)

4手のためのフォルテピアノソナタ 変ロ長調 KV358

Sonata for Fortepiano four hands in Bflat-major KV358

アレグロ

– アダージョ - モルト・プレスト

Allegro – Adagio - Molto presto

「4手のためのフォルテピアノソナタ 変ロ長調 KV358」は、 1774年頃、18歳の時の作品と言われています。モーツァルトがお姉さんのナンネル(1751−1782)と連弾するために書かれといわれています。この曲に引き続き、この年の後半にはクラヴィーアの為の曲が作られています。初期の名作と言われている6つのソナタKV279、280、281、282、283及び284です。それまでのモーツアルトは度重なる旅行(パリ、ロンドン、イタリア、ウィーン)で各地の音楽を体得することを生活の中心に据え、その旅行の期間、しばらく鍵盤楽器のための作曲から遠ざかっていましたが、この年に一気に作り始めた感があります。1770年代からフォルテピアノがかなり普及しはじめ、チェンバロに取って代わる時代がやってきたことも一因かも知れません。しかしながら、モーツアルト自身はコンサートではチェンバロを、家庭の集まりにはクラビコードを好んで弾いたとも言われています。その後1777年に母親とマンハイム及びパリ旅行に出かけましたが、途中のアウグスブルクでフォルテピアノ製作者シュタインの楽器に触れ、「素晴らしい、こんな楽器があったのか」と、父親に報告しており、以降フォルテピアノへのイメージを一層膨らませて作曲したであろうこと、想像に難くありません。

♪ ♪ ♪

W.A.モーツァルト

W.A.Mozart (1756-1791)

ヴァイオリンとフォルテピアノのためのソナタ ト長調 KV379

Sonata for Violin and Fortepiano in G-major KV379

アダージョ/アレグロ − アンダンティノ・カンタービレ(主題と変奏)− アレグレット

Adagio/Allegro - Andantino cantabile

[Theme and Variations] - Allegretto

「ヴァイオリンとフォルテピアノのためのソナタ ト長調 KV379」は、モーツァルトが雇い主であるザルツブルクのコロレード大司教と訣別(まさに喧嘩別れ)し、ウィーンでフリーランスとして生きていこうとした1781年に作られた曲です。定職のないモーツァルトにとって貴婦人たちのレッスンは貴重な収入源でした。中でも資産家アウエルンハンマーの令嬢バルバラは、モーツァルトも認める才能の持ち主でした。このソナタはバルバラに献呈されたもので、他の5曲と合わせて作品2として出版されました。このソナタ集は大評判を呼び批評家からも「唯一無二」と評され、パリ、アムステルダム、ロンドンなど各地で出版されています。このソナタ集の他にも、2台のクラヴィーアのためのソナタ(KV448)を二人で演奏するために作曲するなど彼女の技量を高く評価していたことがわかります(あの、のだめと千秋が最初に連弾した曲です)。当のバルバラ嬢は、モーツァルトに対して恋愛感情を持っていたと伝えられていますが、一方のモーツァルトは、父への手紙の中で音楽の才とは対照的に彼女の容姿や言動について酷評(とても文字にすることはできません・・・)しており、複雑な関係であったことが窺われます。第1楽章は、ト長調の長い序奏のあと一転して「運命」の動機を思わせる激しい曲調が展開されます。第2楽章はシンプルなテーマとそれに続く5つの変奏がまさに変幻自在に展開されます。モーツァルトの持つ抒情性、激情、自由、純粋無垢な要素全てが凝縮された作品です。

F.J.ハイドン/交響五重奏曲 ニ長調 「時計」から第2楽章

(交響曲第101番のザロモン/山手バロッコによるフルート、弦楽三重奏、フォルテピアノのための編曲)

J.Haydn/ J.P.Solomon/ Ensemble Yamate-barocco / 2nd movement from Symphony quintet in D-major for

Flute, Strings and Fortepiano “the Clock"

アンダンテ Andante

最後に演奏するハイドン(1732−1809)の「交響五重奏曲ニ長調 Hob. I:101」は、有名なロンドン交響曲の室内楽版です。 1732年生まれのハイドンは長らくエステルハージ侯の宮廷楽長として、交響曲、協奏曲や室内アンサンブルの作曲と演奏を行いました。田舎の宮廷にとどまってはいましたが、前衛的で完成度の高い彼の作品は広く筆写譜や出版譜として取引され、その名声はヨーロッパ中に鳴り響いていました。またモーツアルトとも親交が深く、モーツァルトが斬新な弦楽四重奏曲を献呈し、現在ハイドンセットとして代表作となっているのも天才同士の交流ゆえのものと考えられます。1790年にエステルハージ侯が亡くなり、宮廷楽長の職務から解放されたハイドンは、自由な音楽活動を行うことができるようになりました。興行師J.P.ザロモン(1745-

1815)の招聘により、1790年にウィーンを出発し、ロンドンに滞在します。そこで一連の名作「ロンドン交響曲」を作曲・演奏し、熱烈な歓迎を受けたのです。ザロモンは、ハイドンのこの交響曲の演奏の際にコンサートマスターを務めた名ヴァイオリニストであり、作曲家でもありました。彼はハイドンの交響曲の版権を買い取り、弦楽四重奏にフルートとピアノを加えた室内楽曲として1798年に編曲出版しました。本日は交響曲第101番「時計」から第2楽章をザロモンの出版譜をもとに、フォルテピアノも上声の一部を担当し活躍する形で、フルート+ピアノ四重奏曲の編成に仕立てて演奏いたします。

たくさんの拍手をいただきましたので、アンコールとして、全員の演奏でハイドンの交響五重奏曲 ト長調 Hob. I:101「時計」から第3楽章メヌエットをお聴きいただきます。

ありがとうございました。「」

参考文献

海老沢敏ほか監修/モーツァルト事典、 東京書籍

(1991)

E. Klorman/Mozart’s Music of Friends – Social Interplay in the Chamber Works, Cambridge University Press (2016)

Eva Badura-Skoda/The

Eighteenth-Century Fortepiano Grand and Its Patrons, Indiana University Press (2017)

井上太郎/ハイドン 106の交響曲を聴く、春秋社(2009)

C.Hogwood/Haydn’s Visits to England, Thames&Hudson Ltd.(2009)

これまでの演奏会へ戻る