これまでの演奏会へ戻る

NEW!!

135rd Concert

ブラフ18番館 ボランティアコンサート

古楽器で味わうハイドン・モーツァルト・ベートーヴェン

Ensemble music of Classical

Flutes, Viola and Violoncello

“洋館で親しむバロック音楽”第153回

2025年10月12日(日) 14時開演(13時30分開場) ブラフ18番館サロン

14:00 12th October 2025 at Bluff 18 Salon

主催:公益財団法人 横浜市緑の協会/ブラフ18番館 協力:アンサンブル山手バロッコ

出演

清野 由紀子 (クラシカル・フルート)

昭和音楽大学管弦打楽器科卒。卒業後は音楽出版社勤務の傍ら研鑽を続け、モダンフルートを岩花秀文氏、フラウト・トラヴェルソを故中村忠の各氏に師事。バロックアンサンブル『ラ・クール・ミュジカル』主宰。アンサンブル山手バロッコメンバー。

曽禰

寛純 (クラシカル・フルート)

フルート演奏を経て、フラウト・トラヴェルソを独学で習得、慶應バロックアンサンブルで演奏。1998年に朝岡聡と共に、アンサンブル山手バロッコを結成し、洋館でのコンサートを継続。カメラータ・ムジカーレ同人。

小川 有沙 (クラシカル・ヴィオラ)

慶應バロックアンサンブルでヴィオラを演奏。卒業後、オーケストラ、室内楽の両面で活動している。アンサンブル山手バロッコメンバー。

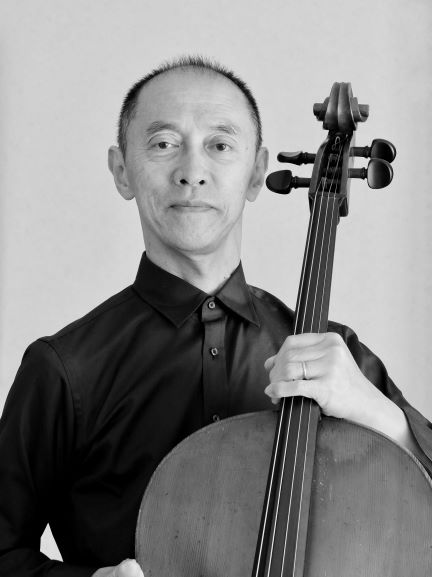

黒滝泰道(クラシカル・チェロ)

矢島富雄、三木敬之、山崎伸子各氏の指導を受ける。慶應バロックアンサンブルOB。弦楽合奏団、古楽アンサンブルなどで活動。アンサンブル山手バロッコメンバー。

アンサンブル山手バロッコ第123回演奏会

ブラフ18番館 ボランティアコンサート

古楽器で味わうハイドン・モーツァルト・ベートーヴェン

Ensemble music of Classical Flutes, Viola and Violoncello

“洋館で親しむバロック音楽”第153回

プログラム

横浜山手西洋館、ブラフ18番館サロンで聴くコンサートにようこそいらっしゃいました。

山手イタリア山庭園の素晴らしい景色に包まれた歴史ある会場で、ハイドンやモーツァルトの時代のサロンコンサートの愉しみを、その当時使われていた古楽器の響きとともに味わいます。

♪ ♪ ♪

F.J.ハイドン: 2本のフルートとチェロのための「ロンドントリオ」第1番 ハ長調Hob. IV-1

F. J. Haydn The London trio No.1 in C-Major for two Flutes and Violoncello Hob.

IV-1

アレグロ・モデラート − アンダンテ − ヴィヴァーチェ

Allegro moderato – Andante

- Vivace

ハイドン(1732-1809) は長らくアイゼンシュタットに居を構えるエステルハージ候の宮廷楽長として、候の館に留まり、そこで交響曲、協奏曲や室内アンサンブルの作曲と演奏を行いました。エステルハージ侯が亡くなり、自由な身になった晩年には、英国の興行師ザロモンの招聘を受け二度に渡ってロンドンに滞在し、現在多く演奏されるロンドンセットなどの交響曲や弦楽四重奏曲の名曲を作曲・演奏し熱烈な歓迎を受けました。ロンドントリオは、ハイドンが、2回目のロンドン滞在中に作曲され、フルート2本とチェロの編成で4曲が残されています。

第1番ハ長調のトリオは、3つの楽章からなり4曲の内で最も充実した構成になっていますが、重苦しいことは1つもなく、生気に溢れる喜遊曲といった趣の曲に仕上がっています。第1楽章はアレグロ・モデラート。第1フルート、第2フルートが重なって進行したり、交互に掛け合ったりしながら進み、チェロの低音の上で活躍します。チェロも要所・要所で、技巧的な旋律でフルートに対抗し、楽しいやり取りが散りばめられています。第2楽章アンダンテはシシリアーノの雰囲気の佳曲で、最後の第3楽章ヴィヴァーチェは軽快に3つの楽器で駆け抜けます。

W.A.モーツァルト/ ヴィオラとチェロのためのソナタ 変ロ長調より 第1楽章・第3楽章 K.292/196c

W.A.Mozart Sonata in

Bflat-Major for Viola and Violoncello K.292/196c

アレグロ − アレグロ

Allegro – Allegro

モーツァルト(1756-1791)は、1775年(19歳)頃、滞在していたミュンヘンで、ファゴットを巧みに演奏することでも知られていたデュルニッツ男爵のためにファゴットとチェロのためのソナタ 変ロ長調を作曲しました。本日はヴィオラとチェロのために編曲した版に演奏です。原曲は、ファゴットとチェロという珍しい編成で、当時流行していたフランス趣味のギャラント様式に基づいています。様式的には、ソナタ形式があり、カデンツァなど協奏曲的な要素も盛り込み、一方でチェロにはバロックの通奏低音の名残も見られるという、若きモーツァルトの佳作と思います。第1楽章は、ソナタ形式でファゴット(ヴィオラ)ソロをチェロが伴奏し、協奏曲的な動きも交えます。第3楽章は楽し気なテーマで始まる軽快なロンドです。

L.v.ベートーヴェン / アレグロとメヌエット ト長調 WoO 26

L.v.Beethoven Allegro and Menuetto

in G-Major for two Flutes WoO26

アレグロ – メヌエット

Allegro – Menuetto

1792年、青年時代のベートーヴェン(1770〜1827)は、友人であるM.デーゲンハルト氏にこのアレグロとメヌエットを献呈しました。その少し前にドイツを訪れたハイドンに認められて弟子入りが叶い、晴れて音楽の都ウィーンに向かう決意をしたばかりの時期の希望と自信に溢れた曲です。第1楽章アレグロはソナタ形式で書かれていますが2本のフルートが軽やかにかけまわるソナタ形式、第2楽章メヌエットは間にトリオを挟む三部形式です。

J.C.バッハ / 2本のフルート、ヴィオラとチェロのための四重奏曲 ト長調 作品8-3

J.Ch.Bach / Quartet in G-Major for

two Flutes, Viola and Violoncello Op.8-3

アレグレット - アレグロ・ロンド

Allegretto - Allegro Rondeaux

ヨハン・クリスチャン・バッハ(1735 -

1782) は、大バッハ(J.S.バッハ)の末息子でライプチッヒで生まれ、ロンドンで亡くなりました。活躍の中心はロンドンで、音楽監督としてオペラ、交響曲やカンタータを作曲上演し、また鍵盤楽器の名手として協奏曲や室内楽曲を多く残しました。親の代から親交の深いヴィオラ・ダ・ガンバの名手J.C.アーベルとの「バッハ・アーベル演奏会」シリーズなどを通じてバロックから古典派への扉を開き、モーツァルトとも親交がありました。この曲は、もともとは、オーボエ(またはフルート、ヴァイオリン)、ヴァイオリン、ヴィオラとバスのための四重奏曲として1770年頃に作曲され作品8として出版されました。最近の研究で

“アーベルのために”という副題付きで、ヴィオラのパートをヴィオラ・ダ・ガンバとし、そのパートが活躍するようにされた資料が発見されました。ト長調の四重奏曲は全体に軽やかな曲想で、第1楽章アレグレットは、各パートが歌うように活躍します。第2楽章ロンドは、充実した楽章で、各楽器がロンド主題に挟まれた部分で、順次技巧的に活躍し軽快に曲を閉じます。

参考文献:

1)平野昭/ ベートーヴェン、音楽之友社(2012)

2)久保田慶一/ バッハの息子たち、音楽之友社(1989)

3)D.Schulenberg/ Mozart, J.C.Bach. and the Bach Tradition, Bach Perspectives-14, University of Illinois Press (2022)

これまでの演奏会へ戻る