これまでの演奏会へ戻る

NEW!!

131st Concert

かなっくde古楽アンサンブル

古楽器の響きで味わう

バッハ〜種々の楽器のための協奏曲

J.S.Bach “Concertos

for several instruments”

“洋館で親しむバロック音楽”第148回

2025年3月22日(土) 14時開演 横浜市神奈川区民文化センターかなっくホール

14:00 22nd March 2025 at Kanack-hall

主催:横浜市神奈川区民文化センターかなっくホール指定管理者 後援:横浜市神奈川区 協力:アンサンブル山手バロッコ

出演

小林 恵(ソプラノ)★

青山学院大学文学部史学科卒業。東京藝術大学大学院古楽科バロック声楽専攻修士課程修了。バッハのミサ曲・受難曲・カンタータ等をはじめ、ヘンデル 《メサイア》、フォーレやモーツァルトの《レクイエム》等の宗教作品でソリストとして出演するほか、イギリス作品の公演を主催。声楽を波多野睦美、野々下由香里、青木洋也、阿部早希子各氏に師事。エルヴィオ ・ソーヌス合唱団、東京スコラ・カントールム、バッハコア横浜、オルフ祝祭合唱団ヴォイストレーナー。Purcell Project 、Salicus Kammerchor、EX NOVOの演奏会および録音に参加。プロムジカ使節団声楽ソリスト。青山学院大学聖歌隊副指揮者。

池田 英三子(バロック・トランペット)★

東京藝術大学卒業。及び同大学院音楽研究科(修士課程)修了。1989年東京文化会館のオーディションに合格し、新進音楽家デビューコンサート出演。藝大卒業時に藝大同声会推薦卒業生演奏会に出演。1992年東京国際音楽コンクール室内楽第三部門入選。同年、フランスのナルボンヌ国際金管五重奏コンクール特別賞受賞これまで東京藝術大学管弦楽研究部及び東京藝術大学附属音楽高校、埼玉県立松伏高校音楽科各非常勤講師を経て、現在埼玉大学教育学部、尚美ミュージックカレッジ専門学校、東京都立総合芸術高校音楽科で非常勤講師を務める他、オーケストラ、室内楽、ミュージカルなどでも幅広く活動している。著書に小中学生のための楽器入門「トランペットをふこう」(中央アート出版)がある。

曽禰 寛純(フラウト・トラヴェルソ)

フルート演奏を経て、フラウト・トラヴェルソを独学で習得、慶應バロックアンサンブルで演奏。1998年にリコーダーの朝岡聡と共に、アンサンブル山手バロッコを結成し、横浜山手の西洋館でのコンサートを継続。カメラータ・ムジカーレ同人。

小野 萬里(バロック・ヴァイオリン)★

東京藝術大学ヴァイオリン科卒業後渡欧、バロック・ヴァイオリンをS. クイケンに師事、以来たゆみない演奏活動を展開している。「ムジカ・レセルヴァータ」メンバー。 アンサンブルsonore cordiを指導している。

角田 幹夫(バロック・ヴァイオリン、バロック・ヴィオラ)

慶應バロックアンサンブルでヴァイオリンを演奏。独学でヴィオラ・ダ・ガンバを習得。現在、カメラータ・ムジカーレ同人、NHKフレンドシップ管弦楽団団員。アンサンブル山手バロッコ発足メンバー。

小川 有沙(バロック・ヴィオラ)

慶應バロックアンサンブルでヴィオラを演奏。卒業後、オーケストラ、室内楽の両面で活動している。アンサンブル山手バロッコメンバー。

坪田 一子(ヴィオラ・ダ・ガンバ)★

国立音楽大学楽理学科卒業。在学中よりヴィオラ・ダ・ガンバを神戸愉樹美氏に師事。ベルギーでヴィーラント・クイケン氏、ポルトガルでパオロ・パンドルフォ氏のマスタークラスに参加。ヨーロッパの中世からルネサンス・バロック音楽まで、アンサンブルを中心に演奏活動をしている。国立音楽大学非常勤講師。

小林美耶子(ヴィオラ・ダ・ガンバ)

北鎌倉女子学園中学校音楽コース、同高等学校音楽科卒業。国立音楽大学音楽文化教育学科音楽情報専修卒業。在学時よりヴィオラ・ダ・ガンバを坪田一子氏に師事。同大学西洋古楽コースにて古楽アンサンブルを大塚直哉氏、大西律子氏、菊池奏絵氏に師事。アンサンブル山手バロッコメンバー。

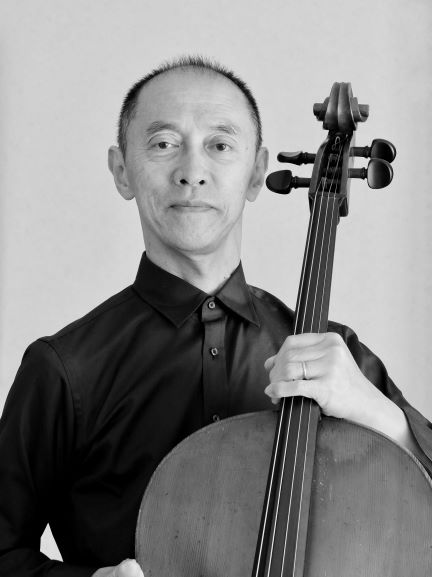

黒滝 泰道(バロック・チェロ)

矢島富雄、三木敬之、山崎伸子各氏の指導を受ける。慶應バロックアンサンブルOB。弦楽合奏団、古楽アンサンブルなどで活動。アンサンブル山手バロッコメンバー。

飯塚 正己(コントラバス)

学生時代よりコントラバスを桑田文三氏に師事。卒業後河内秀夫、飯田啓典、大黒屋宏昌の各氏より指導を受け演奏を続けている。アンサンブル山手バロッコメンバー。

和田 章(チェンバロ)

小林道夫氏にチェンバロを師事。慶應バロックアンサンブルで演奏。カメラータ・ムジカーレ同人。アンサンブル山手バロッコ発足メンバー。

アンサンブル山手バロッコ第131回演奏会

かなっくde古楽アンサンブル

古楽器の響きで味わう

バッハ〜種々の楽器のための協奏曲

J.S.Bach “Concertos

for several instruments”

“洋館で親しむバロック音楽”第148回

プログラム

かなっくホールで古楽コンサート「かなっくde古楽アンサンブル」がスタートします。第1回は、「バッハ〜種々の楽器のための協奏曲」のテーマで、バロック時代の大作曲家ヨハン・ゼバスチャン・バッハの器楽、声楽の協奏的な名曲を集めてお聴きいただきます。出演は、横浜で古楽器による演奏活動を続けているアンサンブル山手バロッコの皆さんです。素晴らしいゲストもお迎えして、バロック時代のトランペット、フルート、ヴァイオリン、ヴィオラ・ダ・ガンバやチェンバロなど楽器と素晴らしいソプラノの歌声の組み合わせによる音色をお楽しみいただきます。

♪ ♪ ♪

ブランデンブルク協奏曲は、6曲の協奏曲集でバッハの曲の中でもっとも有名なものの一つです。ケーテン時代の末の1721年に、ブランデンブルク=シュヴェート辺境伯に献呈されたため、後世この名前で呼ばれるようになりました。当時バッハのつけた名前は「種々の楽器のための協奏曲」。いろいろな組み合わせの協奏曲を編んだもので、いわば当時のバッハの自選傑作集とでも言えるものだったと思います。これらの曲はすべて宮廷などで演奏される世俗曲に属しますが、バッハはその多くの曲を教会カンタータに転用しました。ホルンが雄々しい第1番の協奏曲は教会カンタータ第52番「偽りの世よ、われは汝に頼まじ」の最初のシンフォニア(器楽だけからなる導入曲)に用いられています。弦楽の響きの素晴らしい第3番の協奏曲は、ホルンやオーボエの器楽パートを追加した形で、カンタータ第174番「われいと高くものを心を尽して愛しまつる」で最初のシンフォニアとして響きました。

J.S.バッハ/ブランデンブルク協奏曲第6番 変ロ長調 BWV1051

Johann Sebastian Bach(1685 – 1750) /

Brandenburg Concerto No.6

in B♭Major BWV1051

(指定なし) - アダージョ・マ・ノン・タント - アレグロ

( ) - Adagio ma non tanto - Allegro

ブランデンブルク協奏曲第6番は、ブランデンブルク協奏曲の最後を飾る曲です。ヴァイオリンを含まず、独奏楽器としてヴィオラやチェロの活躍する珍しい編成になっています。独奏楽器の2台のヴィオラ(バッハはヴィオラ・ダ・ブラッチョ(腕のヴィオラ)と記述)、チェロに、伴奏と一部独奏に参加する2台のヴィオラ・ダ・ガンバ(足のヴィオラ)が加えられており、中音域の充実した曲になっています。

バッハの仕えていたケーテン侯は、このヴィオラ・ダ・ガンバを愛し、演奏したこと、バッハはヴィオラをよくアンサンブルで演奏したことから、この曲は、ケーテンの宮廷での王様を交えた演奏のための曲であるという説や、バッハが当時の王侯貴族の楽器で、かつ独奏楽器として華やかだったヴィオラ・ダ・ガンバを伴奏(下僕)とし、縁の下の力持ち的だったヴィオラ(庶民)を、独奏楽器として活躍させた社会風刺であるという説もあります。

いずれにせよ、バッハらしい緻密で、掛け合いの妙が随所に表れる名曲だと思います。

J.S.バッハ /カンタータ第209番『悲しみのいかなるかを知らず』より

シンフォニア〜アリア「不安や怖れを乗り切った舟人は」 BWV209

J.S.Bach /Sinfonia & Aria “Riceti gramezza e pavento” from Cantata No.209

シンフォニア (指定なし) - アリア アレグロ

Sinfonia - Aria

Allegro

バッハは教会暦にもとづく礼拝のための音楽(教会カンタータ)を200曲以上残しています。これらの教会カンタータは、ライプチッヒの教会の礼拝での説教に合わせ、宗教的な題材をもとに作られました。独奏者、合唱と器楽アンサンブルで演奏する、語り(レチタティーヴォ)、歌(アリア)や讃美歌(コラール)を組み合わせたもので、バッハ自身はコンチェルト(協奏音楽)と呼んでいたようです。これに対して、領主の祝賀、結婚や葬送などの式典、また親しい友人の特別な機会などに作曲された世俗カンタータも数十曲残されています。バッハは、ドラマ・ペル・ムジカ(音楽による劇)やカンタータなど多様な名称を使用しています。

本日演奏する世俗カンタータ第209番『悲しみのいかなるかを知らず』は、(バッハの弟子と思われる)ある若い学者の送別会用にソプラノ独唱と器楽アンサンブルの編成で書かれたものです。カンタータとはもともと、イタリア語の世俗的な歌詞にもとづく、小規模な器楽合奏を伴う独唱曲を指します。この曲はこのような本来のカンタータの意味に当てはまる、とても美しい曲ですので、バッハの開催する市民音楽会でも演奏されたかもしれません。レチタティーヴォを除く3つの楽章はすべてダ・カーポ形式+リトルネッロ形式で、フルートが独奏楽器のように活躍します。器楽のみによるシンフォニアに続くレチタティーヴォでは親しい人との別れの悲しみが語られ、アリアでは見送る者の悲しみとともに故郷へと旅立つ人への祝福が情感豊かに歌われます。次のレチタティーヴォでは旅立つ人(学者)の並はずれた知性と徳、そして彼の赴任先であるアンスバッハ(ドイツの地名)が讃えられ、最後のアリアでは待ち受ける困難に雄々しく立ち向かえと励ましの言葉が贈られます。本日は、最初のシンフォニアと最後の励ましのアリアを演奏します。

J.S.バッハ/ブランデンブルク協奏曲第5番 ニ長調 BWV1050

Johann Sebastian Bach(1685 – 1750) /

Brandenburg Concerto No.5

in D Major, BWV 1050

アレグロ - アフェトゥオーソ - アレグロ

Allegro - Affetuoso - Allegro

ブランデンブルク協奏曲第5番は、1719年にケーテン侯の依頼で購入したチェンバロと関係があると考えられています。バッハは、当時の記録でも大変高価で素晴らしい性能を持った楽器と記されているチェンバロの活躍する協奏曲を書き上げました。それが、このブランデンブルク協奏曲第5番で、チェンバロを独奏楽器とした世界で最初の協奏曲であるとも言われています。独奏楽器はフルート、ヴァイオリンとチェンバロですが、チェンバロの活躍が目立ちます。ケーテン宮廷ではもちろんバッハ自身がチェンバロを弾いたのでしょう。第1楽章の終わり近くには長大なチェンバロ独奏によるカデンツァがあります。情感を込めてと題された第2楽章は、ヴァイオリンとフルートを独奏楽器とするトリオソナタのように始まりますが、チェンバロの右手がソロとして入り3つの独奏部をもつ四重奏曲の形となります。バッハは「伴奏をするときに即興で声部を加え、ソロソナタをトリオに、トリオを四重奏にして演奏した」と伝えられていることを想い起こさせます。舞曲(ジーグ)のリズムによる軽快な第3楽章では再びチェンバロの技巧的な独奏が聴かれます。 ブランデンブルク協奏曲の中でも、宮廷の楽器チェンバロの特性を極限まで活かした曲だからでしょうか、バッハはこの曲を教会に持ち込むことはしませんでした。

J.S.バッハ/カンタータ第51番 『全地よ、神に向かいて歓呼せよ』 BWV51

Johann Sebastian Bach(1685 – 1750) /

Cantata No.51“Jauchzet Gott in allen

Landen”

アリア「全地よ、神に向かいて歓呼せよ」 - レチタティーヴォ「我は宮に向かいて伏し拝む」 - アリア「いと高き者よ、汝の慈しみよ」〜コラール「讃美と誉れと栄光」 - アリア「アレルヤ」

Aria “Jauchzet Gott in allen Landen! ”- Reci “Wir beten zu dem Tempel an” - Aria“ Höchster, mache deine Güte”/ Choral“Sei Lob und Preis mit Ehren”

- Aria ”Alleluja!“

最後に演奏するカンタータ第51番『全地よ、神に向かいて歓呼せよ』は、ソプラノ独唱用のカンタータで、1730年頃の作曲と推定されています。バッハの自筆楽譜には「三位一体節語第15日曜日、およびすべての機会に」と記されていたのが、初演時には「すべての機会」だけに変更されていたことから、音楽監督をしていたライプチッヒの教会での日常的な礼拝以外の場面での演奏も想定した、特別な曲だと考えられます。

初演については諸説ありますが、先述のとおり「すべての機会」と記載があったこと、歌詞が教会での礼拝と関連が薄いこと、ソプラノや器楽(トランペット)に求められる技巧が他の教会カンタータと比べると際立って高いことなどから、ライプチッヒではなく、名歌手のいたワイセンフェルス宮廷(バッハの妻マグダレーナ・バッハの元の職場、バッハは宮廷作曲家の称号を持つ)で、1729年2月に領主の誕生日を祝う機会に初演されたのではないかとの説が有力です。作詞者は不明ですが、第4曲のコラールはヨハン・グラマン作詞の『今こそ主を讃えん、わが魂よ』の一節『父と子と聖霊をほめ讃えよ』に拠っています。

トランペット独奏と弦楽の組合せは、バッハでは類を見ませんが、カンタータの生まれたイタリアでは、アレッサンドロ・スカルラッティの楽曲など多くの例があります。

この曲は、第1楽章と最終楽章のアレルヤでは弦楽を伴って、トランペットとソプラノが高度な技巧を披露します。名人を集めた協奏曲のような趣も見せる曲で、リトルネロ(全奏)とソロ(独奏)など協奏曲の原理も持ち込まれており、今回の「種々の楽器のための協奏曲」というのテーマに当てはまります。なお、この2つの楽章が華やかで有名ですが、バッハ教会カンタータ全曲の演奏・録音を(2000年に)1年間で行ったイギリス人の指揮者エリオット・ガーディナーは、「両端楽章の華やかさの陰で目立たないが、その間の楽章の音楽的深み、とりわけ2曲目の神への思いを吐露する感動的なレチタティーヴォが魅力的」と記しています。演奏していても、それ以外の3曲目の独奏アリア、4曲目のヴァイオリン2本と通奏低音でのトリオの上に歌われるコラールも素晴らしい曲だと思います。

たくさんの拍手をいただきましたので、

バッハ 管弦楽組曲第3番 より ガヴォット

をお聴きいただきます。ありがとうございました。

使用楽器と編成、舞台配置について

バッハの生きていたバロック時代の楽器は、現代のオーケストラで使われている楽器と異なる点が多くあり、今では使われなくなったものもあります。弦楽器のヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスは、羊腸から作るガット弦を張り、そりをもつ軽やかなバロック弓で演奏していました。ヴィオラ・ダ・ガンバは、小さいサイズから(今回演奏する)大きなサイズまで合奏や独奏で大いに栄えましたが、バロック時代を最後に使われなくなりました。管楽器についても、木製でキーが1つのバロック・フルート(フラウトト・トラヴェルソと呼ばれていました)や、ピストン/バルブのない金属の管を巻いただけのバロック・トランペットなどが使われており、構造だけでなく軽やかな音色が現代楽器とは大きく異なります。チェンバロは、鳥の羽軸で弦をはじく楽器で、独奏楽器や合奏の基礎となる低音(通奏低音)を支える楽器として広く使われましたが、次の時代には徐々にピアノ(フォルテピアノ)に主役の座を交代していきました。バッハはその時代に使われていた楽器をイメージして作曲し、聴く人や演奏する人たちもその音色と音楽を楽しみました。今日のコンサートでは、当時の楽器や当時の様式で制作された楽器を使用しています。

(アンサンブル山手バロッコ 曽禰寛純)

参考文献

1)礒山雅他編 / バッハ事典、東京書籍 (1996)

2)Durr A./The Cantatas of J. S. Bach(Oxford University Press, 2005)

これまでの演奏会へ戻る